美味しかったのでレモンの種を残しておきました。

じつは種を発芽させて苗を育てようと思いまして。

まだ寒さの残る3月中旬、キッチンペーパーで湿らせて高温を保っていたところ、ついに種の先っぽから芽がでました。

今回は自宅(ベランダ&室内)で発芽させたレモンの様子を振り返ってみます。

発芽方法・育苗方法などを紹介します。

食べ終わった種を残しておく

先日食べた国産レモンが程よく甘みもあり美味しかったので、種を残しておきました。

そう、芽出しして育てようと思いまして。

実がなり収穫でき量になるには随分と時間がかかると思いますが、気長に楽しんでみようと思います。

食べ終わった後に残った種は、水洗いし付着した余分な果肉を取り除き、日陰で乾燥させます。

今回種取りをしたのは3月中旬。まだまだ寒さの残る季節です。

すぐに土に植えてもいいと思うのですが、私は冷蔵庫で1週間保管しました。種に一度しっかりと寒さを体感させた方が発芽を促進するかとかと思いまして。

【発芽方法】冬場は湯船で一晩

さて冷蔵庫から取り出した種を蒔いていきます。

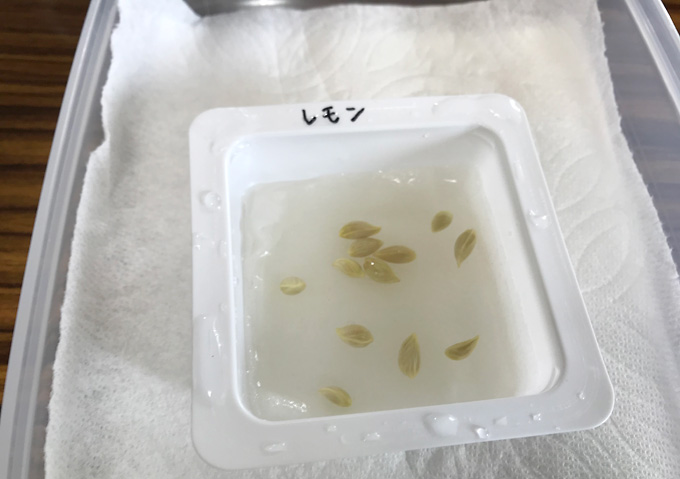

お豆腐が入っていたプラ容器にキッチンペーパーを敷きその上に種を。

さらに上からもキッチンペーパーで蓋。

キッチンペーパーは腐敗を防ぐため、数日おきに新しいものに交換します。

水が侵入しないようにタッパーの蓋をして湯船に一晩浮かべます。

翌朝は湯船が冷めているので、日当たりの良い窓際に移動させます。

天気や気温によってはタッパー蓋の開閉を調整して新鮮な空気を取り込めるようにします。

そして夜は家族がお風呂を終えた後にまた浮かべるといった感じ。

発芽まではこの繰り返しです。

発根したら培養土に移植

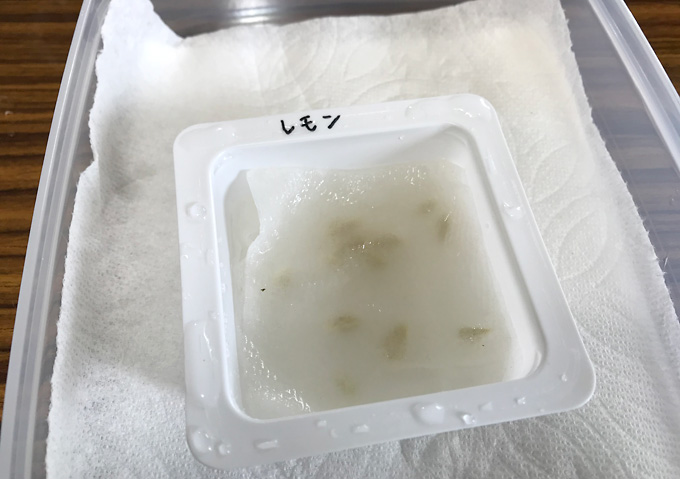

4月10日ついに発芽しました。

種まきを開始してから20日かかりました。

発芽した種は育苗用の培養土を入れたプラポットに埋めなおします。

培養土は市販の種まき用のものと少量の畑の土を混ぜています。

初期は栄養分の少ない土で育て根を張らせ、大きくなるにつれて養分を補っていこうと思います。

5月1日(発芽から2週間後)

土に埋めなおしてから暫くの間、芽を出してくれなかったので心配していましたが、気がついたら双葉が出ておりました。

他の種達も同様数日後には芽を出し始めました。

芽を2本だししているのは発芽時に2本出ていた種ですね。

同様の芽はいくつか見かけたので、レモンではよくあることなのかな?

一回り大きな鉢に移植

5月15日(発芽から1ヶ月後)

当初の育苗ポットが小さくなってしまったので、大きいものに移し替え。

土も裏山の腐葉土や畑の土を混ぜた少し栄養分の高いものを使用しています。

暖かくなったかと思うとまた寒くなったり、強風が何日も続いたりと不安定な今年。

そんな事もあり、プラケースに入れて育てています。

今回使用しているプラケースはダイソーの500円商品。

大きくも小さくもなくマンションのベランダの様な限られたスペースにはちょうど良いサイズで重宝しています。ちなみにコレ、トマトやナスなどの夏野菜の育苗に簡易温室として途中から使っていました。深さがあるのである程度の大きさまでは蓋が閉められます。夏野菜達はもう畑に引越ししたので今度は果樹苗木達にバトンタッチです。

レモンと一緒にいるのはマルーラの苗木です。

こちらもレモンと同じタイミングで種まきした兄弟分です。

どちらかというとおしとやかな佇まいのレモン苗に比べ、ワイルドな野生感溢れるマルーラ苗。さすがレペゼンアフリカの育ちは違いますね。

そして6月20日(発芽から2ヶ月)今現在のレモン苗はこちら。

順調に育っています。ううん、かわいい。

追肥

気温も上がってきたこともあり、2ヶ月も経つと成長速度が1段階上がった感じがあります。

培養土の養分だけではお腹が空くかと思い、養分を補充しました。

補ったのは油粕という窒素分を多く含んだ肥料。

水やりには米とぎ汁や漬物を洗い流した水などを与えているので、土中微生物が活性化することを期待しています。

まとめ

種まきからおよそ3ヶ月ほどの期間の記録でしたが、振り返ってみてもなかなか楽しいできこどでした。実をつけるのはまだまだ先の話ですが、しばらくは愛でる植物として可愛がっていきたいと思います。

冬の間は畑の管理も少なく時間を作ることが可能なので春や夏に向けて新しい種まきに挑戦するのも面白いものです。専門的な設備がなくても、工夫次第で温度管理はある程度できるので、気になる種をゲットしたら種まきしてみると新しい発見があるかもしれませんよ。