2月に発芽させたトマト苗がスクスク育ち始めました。

今回は冬〜春期の簡易温室栽培での成長と寝かせ植えのための下準備の様子をお伝えします。

栽培品種は中玉「アロイトマト」とミニトマト「ワーントマト」です。

発芽〜育苗のようす

3月上旬。

クリアボックス(簡易温室)で育苗中の夏野菜の苗。

発芽編は過去記事をご覧ください。

クリアボックスはよくある衣装ケースを利用。

その日の朝の天気予報を見て、室温が25前後になるように天板の開閉度合いを調整しています。

温室内が暑くなりすぎると怖いので、基本はちょっと涼しめになるよう調整。

帰宅後、夜はベランダから室内(寒い時期はお風呂場)に移動して冷気から苗を守ります。

発芽から1ヶ月ほど経ち育苗ポットも窮屈になってきた模様。

一回り大きい育苗ポットに移し替えします。

土は市販の育苗土+植付ける畑の土を混ぜたものを使用しています。

畑の土を混ぜることで、土壌環境に馴染み植付け時に根を張りやすいのではないかと考えているためです。

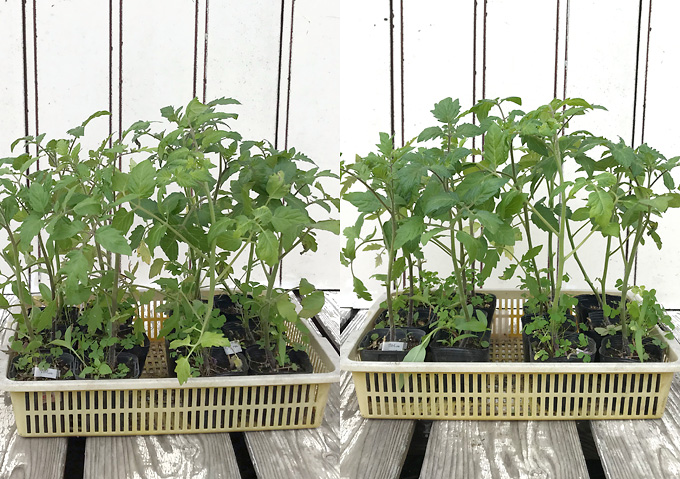

移し替え完了完了。

左の四角い育苗ポットがアロイトマト。

右の丸い育苗ポットがワーントマト。

再びベランダの日当たりの良い場所でクリアボックス(簡易温室)に入れて育苗を続けます。

しばらく経つと初期のクリアケースでは高さが足りなくなってしまいました。ダイソーの500円商品でちょうど良いサイズのものを見つけたのでお引越しすることに。

底は根腐れ防止に通気を確保する目的でメッシュシートを敷いています。こちらもダイソーの園芸コーナーで購入。

うむ、ジャストサイズ。

高さも十分。これなら暖かくなるまで保ちそうですね。

植付け1週間前に下葉を掻きます

4月中旬。

苗はだいぶ大きくなりました。

そろそろ、畑への移植が見えてくる時期。

移植への準備を進めておきます。

育苗中の日当たりが悪かったこともあり、少々徒長ぎみに育ってしまいました。でもこれ、私にとっては案外都合が良かったりもします。

私はトマトを植付ける際に苗を横に寝かせる方法を採っています。

いわゆる「寝かせ植え」と呼ばれる方法です。

トマトは成長すると茎から無数の根を出します。

もともとアンデスのような乾燥地帯で育つトマト。彼らは過酷な状況下で生き延びるために、大気中の水分すらを取り込もうとするため茎から気根(きこん)と呼ばれる根を出します。そのため、トマトはいとも容易く様々な場所から発根します。

例えば、「芽かき」をしたその茎を土に挿せば、そこから発根し新しい苗を取ることができます。

そして、この発根の力を利用したのが寝かせ植え。

寝かせてたくさん発根することで、私の畑のように養分の少ない土でも丈夫に育つというのがメリットです。

この日はそのための準備。

下葉を掻き取ります。

寝かせて植える訳ですから、地面に当たる部分の葉は先に落としておきます。今年は徒長気味に育ったので下から2〜3本の葉を落とせばOK。植付け直前でもいいのですが、病気を予防するため切り口を乾かしておきたいので1週間前に行っています。

植付け1週間前に透明マルチ

下葉摘みと同じ頃。植え付け用の畝を整えておきます。

こちらも1週間以上前に行っています。

ここは2週間前に草を刈り、耕起を終えて、刈った草を被せておいた状態の畝予定地。

早速、畝を作ってマルチを張ります。

用意した道具は、こちら。

- クワ

- レーキ(畑を平す)

- 熊手

- マルチ(透明/0.05mm厚)

- ヒモ(畝をまっすぐに立てるための目印)

まずは、刈り草を熊手を使って端に寄せておきます。

露わになった地表に長女がやってきて昆虫観察を始めました。

有機物(刈り草)がある地表は、それらを餌にするミミズやダンゴムシなどのたまり場でした。

私が刈った草を地面に被せておくのはこれが理由。

私は放置しておくだけなんですが、彼らは日々地表面の枯れ草を分解し堆肥を施してくれます。あえて肥料を撒かなくても、野菜を育てるには十分な養分が還元される訳です。

いやぁ感謝です。ご苦労様でした。

さて畝を立てます。

曲がらないように、目安のヒモを張ってまっすぐに。

てっぺんをレーキで均し綺麗な台形にします。

今回はトマト用なので高畝(15cmくらい)にして、乾燥気味に育てます。

最後にマルチを張ります。

使うのは透明マルチ(0.05mm厚)。

透明を使うのは地温を上げるためです。

植物の成長が促進されて大きく育つというのが利点。

ただし黒いマルチと違い雑草抑制効果はないので、マルチシート内で雑草が生えます。晩夏にはマルチの中ギュウギュウに雑草の姿が…。株元は下草ぼうぼう状態になります。けど気にしていません。

トマト畝の脇に緑肥のタネを蒔きます。

緑肥は地表面の乾燥防止や養分供給、防風、生態系維持、敷き藁利用など様々なメリットがあります。

耕した土をそのまま露出していると、雨で流出し、乾くとカチカチに固まってしまいます。カチカチの土では根が張りづらいので作物の成長にも良くありません。緑肥を生やしておけば雨粒が地表に直接当たらないし、土の流出も乾燥も防いでくれます。

また、私の畑は台地の上に立地しているため、風の強い日には作物への被害が出たりします。背の高い緑肥は壁となり、風や近隣の農薬や除草剤などから作物を防いでくれます。

さらにバンカープランツと呼ばれる役割にも期待。

緑が生い茂ることで様々な生物がそこにやってきます。

それは時に植物に被害を及ぼす害虫かもしれませんし、害虫を駆除する益虫かもしれません。ただ、自然の環境に近づくという訳なので、たとえ害虫がやってきたとしても必ずそれを捕食する益虫もやってくるので、作物が全滅するほどの大繁殖は防いでくれるはず。

そのようなわけで、有機栽培区画の畑では出来るだけ緑肥を活用するようにしています。そのかわりメインの作物の邪魔にならない程度に間隔を離して、ですが。

今回蒔いたのはセスバニアとライ麦。

セスバニアはマメ科の植物なので、根に付く根粒菌の働きで窒素分を土壌に供給しれくれます。

ライ麦は刈り取れば敷き藁として重宝します。

食用としての収穫はありませんが、私の畑を維持していく上ではかなり重要な植物たち。

まとめ

夏野菜、特にトマトやナスなど高温を適温とする作物は成長期や収穫期を暖かい夏に合わせる必要があります。そのため種まきは冬。そして温室栽培が必要となる訳ですが、専門的な農家でない私のような家庭菜園家には少々敷居の高いおはなし。さらに畑との距離もあるため、毎日目配りをするのも大変。

できれば簡単に、と始めたのが衣装ケースを利用した簡易温室栽培でした。これならベランダでも管理ができますし、なんなら夜間は室内へも取り込めるという過保護な栽培が可能です。それゆえ成長の様子を見るのが帰宅後の楽しみになりひと苗ひと苗に愛着が湧くようにもなります。

私のような週末農家の菜園家には、コレおすすめです。

次回は育ったトマト苗を畑に寝かせて植え付けます!