春ですね。

先日、次女と散歩中に出会ったおばあさんがヨモギを持っていたので尋ねたところ、

天ぷらにして頂くのだそうです。

その話を聞いて私も急にヨモギの天ぷらが食べたくなってしまったので、早速ヨモギ採りにでかける事にしました。

ヨモギとは

和名 ヨモギ

英名 mugwortヨモギ(蓬)は、キク科の多年草。

別名モチグサ(餅草)、エモギ、サシモグサ、サセモグサ、サセモ、タレハグサ、モグサ、ヤキクサ、ヤイグサ。

英語ではJapanese mugwortとも呼ばれるが英語のmugwortとは異なることがある。日本全国いたるところに自生し、地下茎はやや横に這い、集団を作る。

茎は立ち上がり、やや木質化する。

葉は大きく裂け、裏面には白い毛を密生する。

夏から秋にかけ、茎を高く伸ばし、目立たない花を咲かせる。

セイタカアワダチソウと同様に地下茎などから他の植物の発芽を抑制する物質を分泌する。

この現象をアレロパシー(他感作用、allelopathy)と言う。利用

特有の香りがあり、春につんだ新芽を茹で、おひたしや汁物の具、また草餅(蓬餅)にして食べる。また、天ぷらにして食べることもできる。

灸に使うもぐさ(艾)は、葉を乾燥させ、裏側の綿毛を採取したものである。葉は、艾葉(がいよう)という生薬で止血作用がある。若い芽や、育ち始めた若い株は、干しておいたのちに煎じて飲むと、健胃、腹痛、下痢、貧血、冷え性などに効果がある。また、もう少し育ったものは、これも干しておき、風呂に入れると良い。腰痛を始め、痔に効果がある。また、アイヌの人々は風邪や肺炎の際に、ヨモギを煮る際の蒸気を吸引させて治した。

引用:Wikipediaより

採取

「ヨモギは新芽が美味しい」と聞くので、20cmほどに成長する春先の今が最適です。

私も発酵液などにヨモギの新芽を利用するので、道端にヨモギの葉を見つけると毎年そわそわしてしまいます。

では、さっそく採取に出かけましょう!

訪れたのは、川辺の土手ぺり。

実は子供の頃によく釣りに来ていた場所なんです。

そういえばヨモギの葉がたくさんあったな〜と、当時の記憶の片隅から探し出して来ました。

しかも近くに民家がないので、犬のおしっこ被害の心配もありません。

あります、あります。

ヨモギの群が。

しかも良いサイズ!

新芽は、上の写真の指で抑えた上の部分。

「葉を広げるぞっ」という部分が美味しいらしいですよ。

では早速採取に取り掛かります。

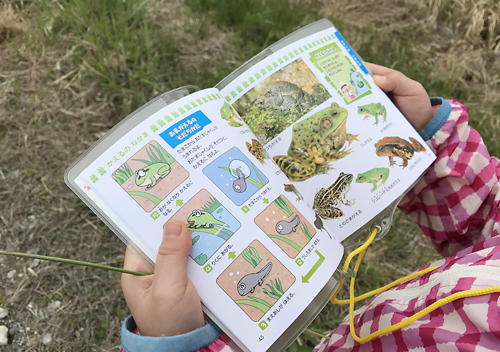

今回は助っ人として長女(5歳)に付いて来てもらいました。

先ほど見つけたカエルの種類を探すのに夢中の様子。

あまり期待せずに、採取を続けます。

1時間ほど続け、バケツ1杯分のヨモギの新芽が採れました。

天ぷらにするには随分な量ですが、食べるのは一部だけ。

残りは発酵させてヨモギ液を取ろうと思っています。

天恵緑汁(ヨモギ発酵液)と言って、韓国の自然農法で使われるものを作ろうと考えています。

薄めた水を野菜に散布することで、野菜が強く育つそうです。

また、ぼかし肥料の発酵材としても使えるそうです。

調理(ヨモギの天ぷら)

それでは天ぷらでいただきます!

まずは、下準備。

最近は風が強かったこともあり、砂を落とすためにも軽く洗いキッチンペーパーで水気をとります。

ついでなので、畑に生えていたパクチー(下)も一緒に天ぷらにしようと思います。

天ぷらの作り方は前回のサヨリの天ぷらと同じです↓

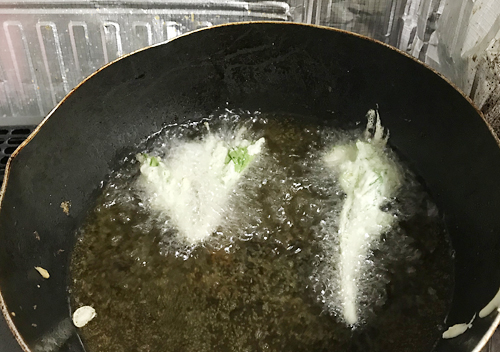

ヨモギと、

パクチーもついでに。

揚げます。

出来上がり。

うまぁ…。

まとめ

カリっ。サクっ。

春の香りが鼻を抜けます。

あぁ、ニガ旨〜。大人って最高。

ヨモギ独特の香りとほのかな苦味がなんとも幸せな気分にさせてくれます。

春になればこんなに美味しい草が道端に生えているなんて、日本というのはなんと恵まれた国なのでしょうか。

ちなみにパクチーの天ぷらもなかなかイケます。

パクチーの風味はそのままなので和のテイストからは少し外れますが、これはこれで美味しい。

また葉が薄い分カリッと感がさらに増し食感もGoodです!