昔は各地方にそれぞれ特色のある野菜が存在していたんだそうです。

今でも千葉の落花生だったら八街市の千葉半立(ちばはんだち)とか、エダマメだったら君津市の小糸在来(こいとざいらい)などがあります。

長い年月を重ねるごとに少しずつ増えてもよい在来種という存在ですが、最近はどちらかというと減少の傾向にあるようです。

いったいなぜなのでしょう。

種の違い

ホームセンターに行くと実に多くの種が売られていますね。

もうどれにしようか迷ってしまいます。

さて、この「種」には種類があるんです。

え?トマトの種、ナスの種とかってこと??

そうではなく『固定種』『在来種』『F1種』といったものです。

今回はそんな種の「種類」とその「違い」について調べてみましたので、ちょっとまとめてみたいと思います。

種の種類

採種方法の観点から見た違いとして

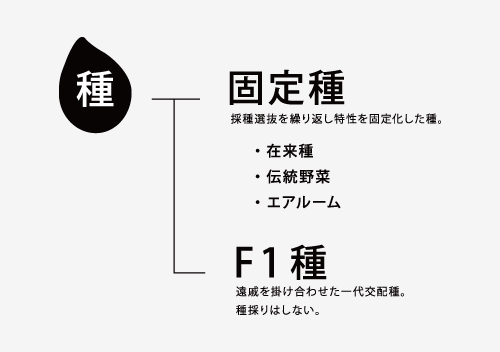

大きく分けて「固定種」と「F1種」の2つ。

「固定種」

長い年月採種を繰り返し選抜することで特長が固定化された種のことです。

在来野菜や伝統野菜などと呼ばれている昔から特定の土地にある野菜がそうですね。

京都の聖護院かぶや賀茂なす、九条葱。

東京では金町小蕪や練馬大根、谷中生姜、小松菜などが有名ですね。

海外で「エアルーム」と呼ばれている種もこれに当たると考えています。

余談ですが、我が家にある曽祖父さんの代から育て続けている通称「爺さんニラ」も固定種…なのかなと。

メリット

- 家庭菜園向き

- すでに固定化されているので次世代以降に形質のバラつきが少なく採種に向く

- 選抜していくことでその土地に合った野菜が作れる

- 成長の速さに多少バラつきが生じるため長期間収穫できる

- 野菜が持つ本来の味が楽しめる…らしいです

デメリット

- 生物の多様性が働くため、F1種ほどの形質の揃いはない

- 形質や生育速度にバラつきが残るため生産性を考える生産者には向かない

「F1種」

異なる親同士を掛け合わせて作られた種で、第一世代である子に両親の優れた部分だけが現れる種。大きさや生育が揃い、病気にも強く生産性が良いとされています。

現在市場に流通している野菜のほぼ大半がこのF1種であるとされています。

スーパーやホームセンターで売られている野菜や種も大体がこのF1種のようですね。

市場の需要にマッチした生産性のとれる野菜を栽培可能な点が魅力。

メリット

- 大量生産者向き

- 雑種強勢(*1)が働き生育が旺盛で栽培が容易。

- 生産性も高い。

- 生育・形質のそろいがよい。

※1

「雑種強勢」…遺伝的に異なる両親間に現れる現象で、両親の持つ特質よりも優れること。

一般的には同一種内の遠縁ほどその現象が強まるとされる。

デメリット

- 採種には向かない。

☆長所が揃うのは第1世代だけ。

☆次の世代には形質のばらつきが生じる。

☆採種は可能だが特質の固定には長い年月が必要となる。 - メリットを維持するためには、毎年種苗業者から同一種を買い続ける必要がある。

どれを選べばいいの

固定種、F1種どちらにも良い点・悪い点があります。

野菜の育て方に合わせて種を選べばよいと思います。

同じ畑で種を採り続けて、自分好みの種を作りたいのであれば固定種を選べばよいと思いますし、

決まった時期に決まったサイズで確実に出荷したいのであればF1種を選べばよいと思います。

固定種・在来種の購入

埼玉県飯能市の種屋さん。

種についての情報が豊富でHPコラムを見ているだけでも楽しいです。

テレビ東京「やりすぎ都市伝説」でも紹介されていました。

無農薬・無化学肥料のたねの店。

自然栽培の普及のために種を販売している団体。

毎年送られてくる種カタログを見るのが楽しみです。

まとめ『私のチョイス』

私は「野菜を育てる=種を育てる」ような感覚があるので固定種を選ぶようにしています。

すべてのF1種がそうであるわけではありませんが、「雄性不稔」株を利用した種の作り方が気になっているのでF1種は避ける傾向があります。

スーパーの野菜を極力避けるのもその理由のひとつではあります。

また、肥料を与えない私のような畑では、施肥を前提に作られたF1種では上手く育たないような気もしていまして、それならば毎年採種を続けていき、順応してもらえばいいかなぁと思っています。

そのため、はじめに購入する種は自然栽培に適した固定種を選ぶようにしています。

雄性不稔とは

自然界で極めて稀に発生する現象で、雄しべや葯(やく)に異常があり正常に花粉を作れない株、またはその現象を雄性不稔株(ゆうせいふねんかぶ)もしくは雄性不稔と呼びます。

雄性不稔の株は花粉を持たないため受粉される側の母株として利用されることで、除雄(雄しべを取り除く作業)の手間が省け交配の生産性と確実性が格段に上がります。そのため種の生産企業では世界的に広く利用されています。

初めて雄性不稔が見つかったのは1925年のアメリカで、タマネギの株だったそうです。

その後、交雑を繰り返し生まれた雄性不稔株を使い、世界各地で雄性不稔株による受粉が利用されるようになったそうです。

ちなみに日本で最初に取り入れられたのはニンジンのF1種つくりだそうです。

現在は多くの野菜で雄性不稔株が見つかり利用されています。

キャベツ、ハクサイなどの野菜もダイコンの雄性不稔株を使ってF1種をつくることができるそうです。

先ほども述べたとおり雄性不稔とは生殖異常であり、動物で言うところの無精子症のようなもの。自然界ではこういった異常も稀に現れますが、子孫を残すためには淘汰されマイノリティになっていくものです。

しかしF1種作りには非常に便利な株な訳です。

そのため自然界では淘汰(もしくはごく少数派として残る)が、人の手により不自然な形で大量に生産されているのです。そしてその種でできた作物を人は頂いています。

さらに近年は雄性不稔株を見つけたり維持するのが大変だという理由で、遺伝子組み換え技術を利用し、他の植物の雄性不稔遺伝子を組み込むという風潮もあるそうです。

「雄性不稔=F1種をつくるのにお金が掛からない」ため、

消費者としては安価な野菜が買えるというメリットがあります。

しかし「自分のからだは自分が食べたものでできている」と考えると、

どうも不自然な感じがして個人的には遠慮したくなってしまいます。

こういった背景から生産されているF1品種の野菜の良し悪しはともあれ、「ただ野菜を摂れば健康に良い」という思い込みから、ふと目を覚ましてくれた良いきっかけではありました。